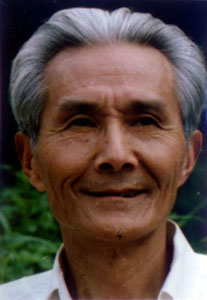

拜访郑老,在一个初秋的午后。去之前,我们仔细打听了老人的作息时间,生怕干扰他的清梦。在安师大校园一间不起眼的二层房子里,终于得以一识桃李满天下的艺术大师郑震先生。

怀着满腔的敬仰,迎上来的是一位面带和蔼笑容,精神矍铄的老人。看不出郑震先生已年近九十,他用清晰厚实的声音亲切地招呼我们这些小辈坐下。那是一间怎样的屋子啊,放眼看过去,大片的书籍将书柜塞得扑扑满,宽大的书桌上笔墨尚未干透。在书画世界里辛勤耕耘了半个世纪的郑震先生,在原本儿孙绕膝、尽享晚年的时光里,依然没有停笔,没有离开他热爱的笔墨纸砚。

如果从郑震先生四十年代即投身艺术创作与艺术教育事业算起,已有近七十个光阴了。几十年来,他坚持不懈创作出大量优秀的版画、水彩画和中国画作品,同时他更培养了我省首批美术骨干和一茬又一茬美术教学和创作人才。如今,许多郑震先生的弟子活跃在我省画坛成为中坚力量。

1922年,郑震出生于合肥一个没落的封建官宦之家。他的青少年在战乱中度过,抗日战争爆发后失了学。四十年代初,他到合肥乡下的县动员委员会当抗日宣传队员,在那里唱歌、写作、演话剧,在抗战机构里当过办事员,还在中学里做过美术教师。

在人生的颠沛流离中,郑震在旅途中结识了一些颇有才华的朋友。他如饥似渴的向那些朋友们学习文学写作和木刻创作。在郑震先生的《回忆散录》中,他特别提到已故老友周芜先生,称是他“帮助学习到正规的美术基本训练方法。1947-1948年间,他在我家住了一段较长的时间,把他在延安鲁艺学得的美术知识和技巧用来规范我的美术学习方法,使我获益良多。”

新中国诞生后,在合肥成立了皖北文艺干部学校。郑震作为建国后省内第一批美术教师,来到皖北文艺干部学校任教。虽然该校由合肥至芜湖几度迁徙,数易其名,郑震却一直坚守在岗位上诲人不倦。

五十年代初,郑震和许多画家一样,怀着强烈的历史使命感和社会责任感,投入了忘我的艺术创作。

1950年至1959年间,他连续创作了《高尔基》、《渡荒》、《保卫秋收》、《在佛子岭人造湖上》等一系列版画、水彩画、宣传画和年画作品,其中《在佛子岭人造湖上》标志着他艺术上的成熟。之后连续数年,郑震创作出具有相当影响的大量的作品,并由此形成抒情写意的独特艺术风格。

1960年,郑震参加了由赖少其同志组织和领导的大型版画《黄山组画》的创作,这套作品是为人民大会堂而特意制作的。该套作品因吸引融汇了曾经于明清时期辉煌一时的“徽派版画”技法,而被称为“新徽派版画”,在当时的画坛上享誉一时。

在几十年的教学生涯中,郑震先生非常强调创作实践的重要,常常以自己的作品为范例,为学生讲解示范。他一再强调要多书,多涉猎一些与艺术相关的其他领域的知识,才能提高自身的艺术境界与人格修养。在教学中,郑震先生还注重进行因材施教,常常就身边极平凡的一事一物,引发出深刻的哲理。凡是亲聆过郑震先生教诲的人,似乎都有一个共同的感觉,那就是他思维敏捷,学识广博,在论述一个问题时,常常是旁征博引,再加上他多年亲历的艺术实践经验与生动诙谐的表达方式,往往能予人以深刻的印象,使得那些看似复杂的课题迎刃而解。

“今天回溯郑震的艺术历程和成就,最令我赞叹的是在长期纷杂的特定历史背景中,他始终保持着一个艺术家的可贵品格,不随波逐流,不媚俗趋势,坚持艺术创作的规律,坦陈心灵的真实感受,完善地表达出自我形象,这也是他能形成独特的艺术风格的根本原因。”这是我省著名画家鲍加对郑震先生饱含感情的评价。

年近九十的郑震先生每天早起散步、作画,生活得平静安逸。穿越半个多世纪的风雨,他始终保持的是一颗对名利淡泊,对艺术热爱的赤诚之心。